音声学習に興味がある人「聞く読書のデメリットが知りたい。audibleを始めてみたいけど、後悔したくないから悪い面を知っておきたい。あとはやっぱりメリットだな。ついでに教えてほしい。」

このような疑問にお答えします。

本記事の内容

- 退会時に感じていた、「聞く読書」4つのデメリット

- 「聞く読書」の3大メリット【やっぱり、良き】

この記事を書いてる僕は、音声学習としてaudibleを利用しています。利用期間は、退会を挟んでますが、いま現時点でちょうど2年ほど。

本記事では「聞く読書」は実際どうなの?ってことで、メリットやデメリットはもちろん、「こうするといいよ」「こういった変化が起きたよ」っていう利用してるからこそわかる具体例も紹介しています。

ぜひ、参考にしてください。ではさっそく見ていきましょう。

退会時に感じていた、「聞く読書」4つのデメリット

僕は「聞く読書」の退会→再復帰組です。

ここでは退会した当時のことを思い返しながら、「聞く読書」のデメリットについて書いていきます。デメリットは、以下のとおり。

- 内容が頭に入らない

- 図解や絵が見れない

- 微妙な聞きとばし、巻き戻しが難しい

- 付箋を貼ったり、メモすることができない

順番に解説していきます。

①:内容が頭に入らない

まずは「思っていたより、内容が頭に入らない」という点です。

頼るのは聴覚のみですしね。しょうがないっちゃしょうがないかもしれませんが、ちょっと期待外れ間を感じました。

例えばですが、僕の場合、小説全般がダメでした。このあたりは人によりますけど、「自分の目で読む」のと「朗読する人の声」では、脳内の変換の具合が違うのかなと思います。

最初は違和感を感じるはずです。

期待と現実とのギャップに凹む

あとは僕の場合、「ながら聞きができる」ってことで、「たくさんインプットできるぞ!いい変化が起きるかも」って期待を持ってましたが、全然頭に入らず凹みました。

当たり前かもですが、マルチタスクですぐすぐ頭に入るほど簡単ではないです。

結果「ダメじゃん」ってことで退会した次第です。(;^_^A

同じような感想を持ってる人は、Twitterを見ているとけっこう見かけます。

ただこのあたりは、「効果的な使い方ができてなかったな」と、今なら思えます。記事の最後に、メリットの恩恵を受けるためのポイントをまとめているので参考にしてください。

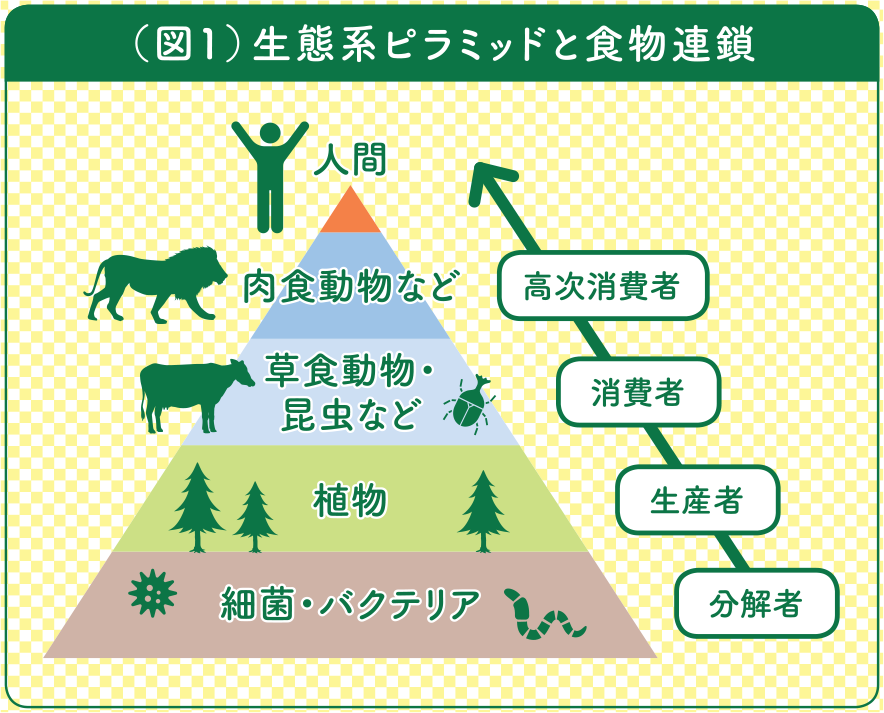

②:図解や絵が見れない

これはそのままですね。視覚から得られる情報がないのでイメージしづらいです。

図解の説明も入るんですけど、分かりづらさは感じました。このあたりもデメリットかなと思います。

具体例:食物連鎖のピラミッド

例えばですけど食物連鎖を説明する場合、、上図のように図解があれば流れも理解しやすいですよね。人やライオンなどの絵もあるので、よりイメージが鮮明になります。

一方でオーディオブックの場合は、「頂点に人間が存在し、次に肉食動物、草食動物、植物、細菌・バクテリアの順に繋がっています。~」といった感じのナレーションなんでしょうけど、図解と聞いただけじゃ「わかりやすさ」は歴然ですよね。

こんな感じで、特に図解の多いテクニック系の本はイメージのしづらさがデメリットに繋がるなるケースもあるな、と感じました。

③:微妙な聞きとばし、巻き戻しが難しい

例えば「ここイイこと言ってんな。もう一回聞こう」といった感じで巻き戻したい場合、「うまく理想の位置から始まらない…」といったことも起きがちです。

ちょっとストレスに感じちゃうかもなので、デメリットですね。

聞きとばしも同じです。読書の場合だと、視覚から文字を追って「あぁ、ここココ」みたいな感じで探しやすいけど、聞く読書の場合はそううまくいきません。

ちなみに、audibleの場合は30秒単位で「送り・戻し」ができるようになっています。

④:付箋を貼ったり、メモすることができない

「付箋で管理したい」「本に書き込みたい」って人は、特にデメリットを感じやすいかも。

僕は本に蛍光ペンで「パーッ」と線を引くタイプでして、「ここ気になるけど、どうしよう、、、」って感じでした。

audibleにはメモやクリップ機能がついてるんですけど、ぶっちゃけ、「そこまで手間かけたくないな」ってのが僕の想いです。

本だとサクサクできますからね。なんだか手数が多くなって、逆にロスしてる気がします。

こういった所にも影響がある

付箋やメモに慣れてる人の場合、特にデメリットを感じやすい部分です。

「聞く読書」の3大メリット【やっぱり、良き】

ここからは、「聞く読書」の3大メリットについて書いてきます。

復帰して「やっぱ良かったなー」って感じたポイントですので、参考にしてください。

- 時間と場所を選ばない

- 知識の刷り込みができる

- 疲労度は低め

順番に解説していきます。

①:時間と場所を選ばない

「聞く読書」のメリットは、時間と場所を選ばない手軽さです。

読書の場合、歩きながら本を読むことは危険ですし、目的地まで5分くらいの短時間なら、わざわざバックから本を出すのは面倒です。

しかし「聞く読書」の場合は違います。

- 掃除や洗濯をしながら

- 散歩やランニングしながら

- 車や電車通勤で揺られながら

といった感じで、ちょっとしたスキマ時間があればインプットする時間に変換することができます。

つまり「時間と場所を選ばない分、何かと同時に出来る」=インプット量が増える

単純にこの公式が成り立ちますよね。

数字で見ると、結構エグイ

ただ垂れ流す時間はもったいないです。インプットの時間に変換しましょう。

②:知識の刷り込みができる

このあたりは「音楽」と共通する部分がありますね。

例えばですけど、King Gnuの新曲を1回聞いただけで歌詞の内容を覚えられると思いますか?

おそらく、無理です。でも何十回も聞くことで自然と歌詞は覚えますし、「サビだけ」なら数回聞けばカラオケで歌える程度はできると思います。

「聞く読書」の効果を実感させられた瞬間

「聞く読書」も同じでして、繰り返し聞くことで頭にしみこんできます。

例えば僕の場合、何度も聞いてるうちに「あぁ、この話か。○○するんだよな」のように、話の展開を予測できるようになりました。

さらにそこから「○○すればいいんだよ」のように、解決策がパッと出てくるようになり、リアルな生活と本の内容がリンクする場面があると、「○○すればいいな」という感じで、自然と行動に落とし込む。

これが「聞く読書」の効果を実感させられた瞬間です。

- 曲が流れる:自然と歌詞が浮かんで歌える

- リアルな生活と本がリンクする:自然と解決策が浮かんで実行する

こんな感じで、「聞く読書」は知識の刷り込みに一役買うことができるって点がメリットです。

③:疲労度は低め

疲労度でいえば「読書>聞く読書」の構図です。

視覚からは情報量が多く、目を開けてる際は、常に脳が稼働している状態と言われています。これが疲労度が高い要因ですね。

一方で、「聞く読書」に関しては目をつぶっていても問題ないので、疲労度は低めです。

- 昼休憩の時、寝転びながらaudibleを聞く

- 寝る前に、睡眠導入剤としてaudibleを聞く

僕の場合、こんなシーンでも「聞く読書」を利用しています。

読書でもいいんですけど、「あんまり疲れたくない。でも時間がもったいないからインプットはしておきたい」って時は、おススメですよ。

僕自身、いまやりたいことに向かって動いてる最中で、とにかく「自己成長したい」「使える知識はないか?」って欲が強くて(;^_^A

使ってみるとわかると思いますが、読書と聞く読書では疲れ具合が違います。うまく使い分けながら、効率よくインプットできるのもメリットです。

「聞く読書」で、未来を切り開こう

ではまとめます。

「聞く読書」4つのデメリット

- 内容が頭に入らない

- 図解や絵が見れない

- 微妙な聞きとばし、巻き戻しが難しい

- 付箋を貼ったり、メモすることができない

「聞く読書」3大メリット

- 時間と場所を選ばない

- 知識の刷り込みができる

- 疲労度は低め

こんな感じですね。

僕はaudibleの退会→再復帰組でが、いま現在は満足していてこれからも継続していく予定です。

なぜなら、メリットの恩恵を受けて、少しずつ自分が変化しているからです。

「ほんとに効果あるの??」「頭に入るの??」といった不安があると思いますが、基本、以下の点を守れば大丈夫かと思います。

- ①:目的を明確にする → 「なぜ、その本を聞くのか?」認識せずにただ聞くのとでは記憶の残り方に違いが出る

- ②:全部聞かない → ポイントを絞る。興味があるところや、探してる「答え」がありそうなところを重点的に聞く

- ③:量をこなす → シンプルに量を聞いて自分に刷り込みましょう

上記を実践すると、「聞く読書」のメリットを実感できると思います。ぜひ、「聞く読書」を習慣にして、自己成長していきましょう。

※PS:amazonのaudibleなら無料で体験することができます。退会も自由ですので、まずは「聞く読書」を体験してみましょう。

コメント